機械

機械工学は、設計から材料の加工、実際の使用方法までと広大な領域を扱う学問。試行と分析を繰り返す地道な研究を通じて、よりよいものを作り出すことを目指している。卒業後の進路は、機械系はもちろん、材料系や電気・電子関連にも広がる。

機械工学は、設計から材料の加工、実際の使用方法までと広大な領域を扱う学問。試行と分析を繰り返す地道な研究を通じて、よりよいものを作り出すことを目指している。卒業後の進路は、機械系はもちろん、材料系や電気・電子関連にも広がる。

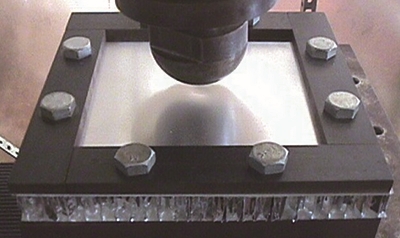

機械構造物の安全性、使いやすさ、高付加価値化の実現実験と解析から構造物の安全性を検証し、事故の無い、あるいは、高付加価値な設計を提案しています。航空機は、軽量化と高容量化というトレードオフの設計要求があり、解決策として、メンテナンスを行いながら構造物の安全性を維持する方法とサンドイッチパネルのような軽量で高性能な複合構造物を創造する方法があります。本研究室では、これら二つの方法によって、利用者あるいは設計の現場での要求事項を満足できるような研究計画を創造し、改善策を提案しています。

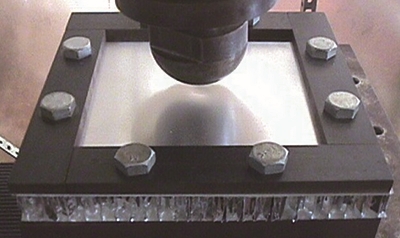

原子力発電施設の機器・配管系を対象に、地震時の損傷挙動の把握や合理的な耐震性評価の実現を目指す原子力発電施設の機器・配管系を主な対象とし、実験による実現象の把握を中心に、地震荷重下の終局挙動の調査、高経年配管系の耐震性評価に関する研究、詳細弾塑性解析による評価を実施しています。また、それらの結果に基づき、現在の耐震設計の高度化を目指した研究も行っています。

先端的な宇宙機構造や推進・帯電についての研究人工衛星やロケットなどの宇宙機システムを研究対象とし、構造、機能モデルの試作による実証実験や検証実験、解析シミュレーション等を行うことによって、研究開発力を養います。また、軌道周回衛星や深宇宙探査衛星等への適用を目指した新たな宇宙構造物概念を創出する他に、宇宙環境が宇宙機に及ぼす影響の定量的把握や、学生によるロケット打ち上げ実験を可能にする新たなロケットエンジンシステムの開発などを通して実践的な設計開発能力を養成します。

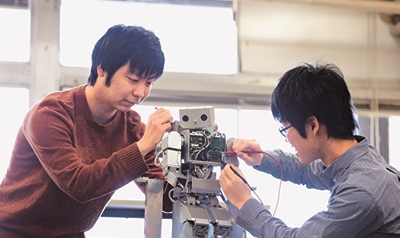

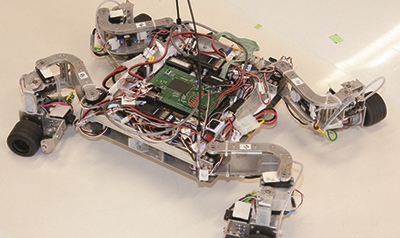

ロボットの運動制御技術によって人や社会を支援する人型ロボットの全身協調による力作業の実現、人間の姿勢維持に基づくバランス制御、モジュラーホームロボットの開発、日用品を扱うロボットの自律動作生成を主な研究課題とし、これらの基本となる動力学と拘束を考慮した多体系の運動制御法や実時間動作生成手法、独自のロボットシステムの開発にも力を入れながら、実世界に働きかける機能を持つ知能化システムであるロボットの運動制御技術を研究しています。

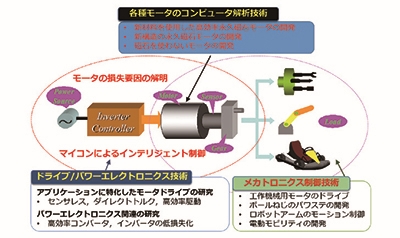

電気自動車から家電まで幅広いモータドライブの最先端研究100年以上の歴史を持つ電気機器ですが、省エネルギーが叫ばれる昨今の代表格にモータが注目されています。当研究室は、電気自動車から家庭用電化製品に至るまで、多種多様なモータの設計開発、それを動かすためのパワーエレクトロニクス分野の回路やドライブ技術の研究をしています。また、大規模な搬送システムに利用するリニアモータの研究も行っています。モータ応用としてロボットハンドやパーソナルモビリティなどのメカトロニクスの研究も行っております。

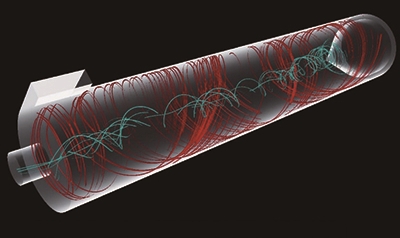

リニアモーターカーを支える様々な技術の高度化リニアモーターカーに使われている中核技術、特にリニアモータ・リニアアクチュエータ、各種磁気浮上・磁気支持システム、超電導応用機器などの研究を行っています。さらに、モータの概念を大きく変える意欲的な提案として、環境・資源問題に配慮したオールアルミモータの研究も行っています。次世代につながる、新しい電磁駆動システムを提案することが、研究グループとしての大きな目標です。学生の自由な発想を、教員の指導を受けながら現実味のあるモノに発展させていくことが、この分野の研究の醍醐味でもあります。

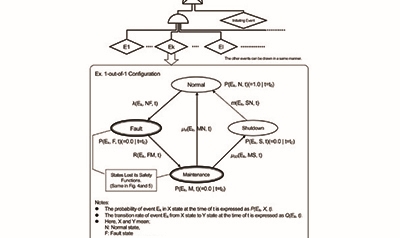

原子力施設事故時のリスク評価に関する特化した研究室原子力施設の事故時の評価・分析や確率論的リスク評価(PRA)手法開発に関する研究を行っています。日本の大学・大学院には殆ど例が無い、原子力関連施設のリスクに特化した研究室です。本研究室の主な研究テーマは、原子力施設のシビアアクシデントのシミュレーション、熱/核特性の解明、様々な内的・外的要因に対するPRA手法の開発・高度化を行っています。また、テロ対策やリスクコミュニケーションといった決定論的なリスクに関する研究もカバーしています。

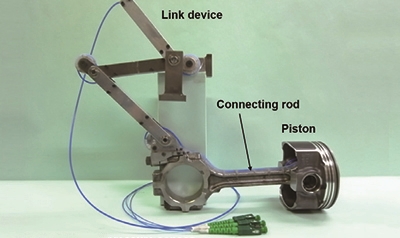

持続可能な社会の実現を目指したゼロエミッションパワーソースの研究2050年を見据えた日本のグリーン成長プログラムに呼応したゼロエミッション(ZEM)エンジンに向けて、カーボンフリーの革新的水素燃焼システムや、熱や摩擦によるエネルギーの損失低減の研究を行っています。水素研究は、次世代高効率&ZEMエンジンの要素研究を進めています。また、損失低減の研究では、薄膜センサ等の独自手法で研究を行い、国内外との産学共同研究を数多く手掛けています。

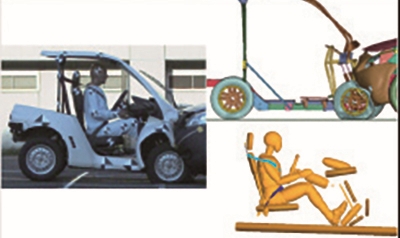

模型実験とシミュレーションから自動車衝突を解明する自動車衝突時における車体構造と乗員の安全について、縮尺模型実験とシミュレーションの両面から検討を行っています。乗用車だけでなく今後実用が広まるミニカーや、交通弱者である歩行者と自転車乗員など幅広く検討しています。車体構造については荷重伝達の観点から評価して、効率の良い構造の模索を行っています。また、東京大学生産研究所との共同研究としてドライビングシミュレータを用いて運転支援システムの構築と運転のしやすさの両立を検討しています。

機械構造物の安全性、使いやすさ、高付加価値化の実現実験と解析から構造物の安全性を検証し、事故の無い、あるいは、高付加価値な設計を提案しています。航空機は、軽量化と高容量化というトレードオフの設計要求があり、解決策として、メンテナンスを行いながら構造物の安全性を維持する方法とサンドイッチパネルのような軽量で高性能な複合構造物を創造する方法があります。本研究室では、これら二つの方法によって、利用者あるいは設計の現場での要求事項を満足できるような研究計画を創造し、改善策を提案しています。

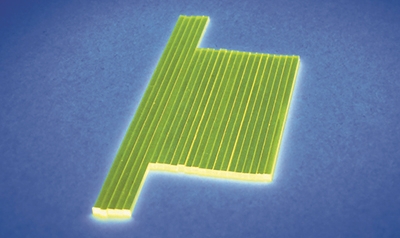

流体の運動に伴う現象や流体機械に関する先端的研究「流れの可視化」、「流体機械」、「マイクロ流体」を柱に、流体の運動に関する現象の解明や流体機械の開発に取り組んでいます。主にPIVによる流れ場の可視化や流体機械によるエネルギーの有効利用、マイクロ・ナノ工学と流体工学の融合による最先端の研究を行っています。

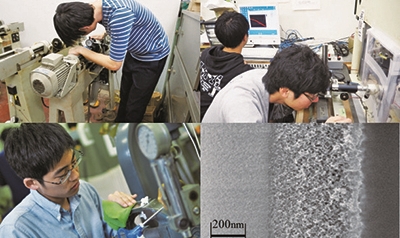

材料研究・材料開発を通してサステナブル社会に貢献複合材料・表面改質材料といった先進金属材料の強度特性の予知と制御に着目し、新しい材料評価・試験システムの開発を行っています。金属材料の他にも、イオン性高分子やナノ構造制御を用いた高機能性表面の開発とその発現メカニズムの解明、粉末冶金的手法を用いたホウ素系熱電材料・超硬材料の開発等、多種多様な材料開発を行っています。また、研究活動の一環として、開発した材料の性能を測定するための装置作製も行います。

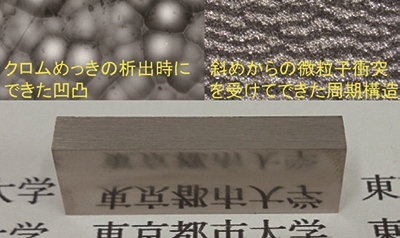

材料の性能を決める重要なポイント、それは表面である金属やセラミックス材料の表面を物理的・化学的に加工処理することにより、その性質を向上させたり、新たな機能を加える研究を行っています。そのアプローチは「金属皮膜をめっきする」、「工具で削る・磨く」、「微粒子をぶつける」などと多岐にわたります。目指す表面も、目的に応じて超平滑であったりナノスケールの微細構造を有していたりとさまざまです。また、リサイクリングなど環境保全の研究にも重点をおいています。

車やドローンの自動運転の最先端制御技術の研究自動車の衝突防止や車線追従、航空機のオートパイロットなど、今日のテクノロジーは制御工学によって大きく発展しました。本研究室では移動ロボットや無人航空機を対象として、未来の動きの予測に基づく制御や複数の機体の協調制御など新しい手法を開発しています。また、制御性能を高めるため、実際に移動ロボットを設計・開発し、理論の検証と改善に役立てています。このように本研究室では、ソフトとハードの両面から制御技術の限界にチャレンジしています。

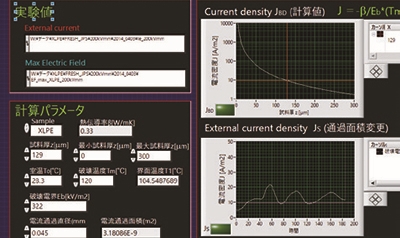

世界に通用する最先端の計測・制御技術開発宇宙機や電力ケーブルに使用される絶縁材料を評価するための計測技術や、磁気浮上して回転するモータを制御する技術の開発を行っています。一見まとまりのないテーマのように見えますが、共通しているのは、実際に計測装置やモータなどを設計・作製し、世界に1つしかないものを作り出していることです。学科で学ぶ電気、機械、制御といった基礎的な学問を活かして、実際に最先端の計測制御機器を作製し、常に最先端の研究成果を発表しています。

音響技術や電力伝送技術に関する幅広い知識の習得聴覚特性に関する研究では、脳波を用いた研究を行っています。また、音響信号処理技術については信号処理による立体音響技術の研究を行っています。非接触電力伝送技術では、裁縫技術で作製したコイルによる電力伝送や透明電極を用いた電力伝送技術を研究しています。

放射線を利用し廃棄物処理の最適化を目指す原子力をエネルギー源として用いる以上、その使用済み燃料の処理は、後世に負の遺産を残さないために避けて通れない課題です。当研究室では福島第一原子力発電所事故により生じた損傷燃料の安定化や、放射性廃棄物を長期に亘り閉じ込めることの可能な最適なガラス組成を探すために、X線を用いて物質の内部構造を知り、その知見をプロセスの最適化に繋げるような研究を展開しています。本学原子力研究所と国内外の共同利用施設を併用して研究を進めています。

ミクロな世界の情報をマクロへ取り出す放射線計測放射線計測研究室では、放射線の発生や放射線の可視化を通じ、ミクロな世界からマクロな世界までの様々な情報を入手する研究を行っています。加速器用イオン源の開発から放射線イメージング装置の開発まで、周辺機器開発から応用システムまで幅広く研究開発を実施しています。