安全な原子力の実現を目指し、高い知識を持った専門家を育成する

そのあり方について様々な議論がなされている現在の日本のエネルギー政策。しかし、現時点では国内外に数多くの原子力発電所が存在していることは確かで、それだけに専門知識と技術を備えるエキスパートの教育は、国内外から強く求められています。

本学科の目的は、原子力や放射線の安全性を高めるための技術者を育成すること。半世紀にわたり積み重ねてきた研究成果を活用し、体系的学習と実験に基づいて、原子力の専門知識について学びます。

お知らせNEWS

お知らせ一覧学科の特長

教育理念

持続可能な原子力利用の「次世代の英知」を創造します。東京都市大学は、地球規模の要請に応えて、これまで蓄積されてきた実績を生かし、新しい時代の原子力関連技術者を育てます。

原子力利用の安全と健全な発展は、これにかかわる総合的な知識を有する人材を確保することと認識し、原子力・放射線の正確な知識に立脚した体系的な学習および実験による教育研究実際の施設設備を有する学外の原子力機関・施設との連携による実務レベルの実習・訓練を行うことから、原子力利用の安全を通して、広く社会に貢献できる専門技術者・熟練技能者を社会に排出することが本学科の教育理念です。

総合的な工学基礎技術の習得

狭義の原子力技術に限定せずに、「機械工学」、「電気電子工学」、「原子炉工学」および「放射線工学」を基礎とする技術の融合として捉えています。基礎的な教育の段階においては、既存の機械系、電気系学科とともに、「機械工作実習」や「電気・電子実験」などを行ないますので、総合的に工学基礎技術を習得できます。

「原子力技術」「放射線取扱技術」「原子力安全工学」を軸とする人材育成

「原子炉物理学」、「原子炉運転制御工学」、「核燃料サイクル工学」および「廃炉工学」を専門教育の中核とする「原子力技術者教育」、原子力施設の放射線環境の保全に重点を置いた、放射線応用技術に関わる「放射線取扱技術者教育」、さらには「原子力リスク評価工学」、「原子力危機管理」といった専門科目からなる「原子力安全工学の知識を備えた人材」の育成のためのカリキュラムとなっています。

実務に即応できる技術者の育成

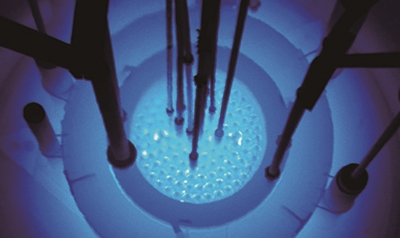

本学原子力研究所の既存設備・機器を利用して原子力の安全に関わる基礎的な放射線・原子力実験を行うことができ、さらに学外の原子力関連機関・施設との連携により、「原子炉運転実習」、「原子力技能訓練」等の従来の実験室レベルでは得られない実機・実物を模擬した設備の活用による実習を取り入れ、実務に即応しうる原子力技術者・熟練者育成の教育内容となっています。

工学基礎科目から専門科目への段階的なステップアップ

低学年には、数学・物理・化学などの「数学系・自然科学系科目」、情報リテラシーや工学リテラシーなどの「情報系・工学教養系科目」といった工学基礎科目を中心としつつ、「放射線概論」、「原子力汎論」といった専門科目の導入も学びます。高学年には、進路希望により「原子炉工学」「サイクル工学」「原子力機械工学」「原子力安全工学」「放射線工学」の5つの分野の専門科目を学びます。

資格取得のための体系化されたカリキュラム

「原子力安全工学」、「放射線医療工学」、「廃炉工学」、「バックエンド安全工学」を原子力安全工学に関わる特徴的な科目として位置づけています。かつ現場作業責任者として必要な原子力関連の資格(「原子力・放射線技術士」、「放射線取扱主任者」、「原子炉主任技術者」等)を取得できるよう、カリキュラムを体系化しています。

本学の原子力研究所を活用した教育・指導

「管理技術」、「運転制御」などの原子炉運転に関する専門的な教育には本学の原子力研究所での経験を活かし、放射線や原子力に関わる講義を展開していきます。「電気機械・放射線実験」「原子力実験実習」といった実験科目においては、原子力研究所の放射線管理区域における実習も含まれており、研究室に配属される前から実践的な教育を受けることができる様に配慮しています。

進路・資格

就職

卒業後の進路分野として、以下のような機関や企業を想定しています。

・政府・自治体の原子力保安規制部門

・独立行政法人研究機関

・電力会社原子力発電事業部門

・プラントメーカ原子力事業部門

・核燃料・放射線取扱事業に関わる企業

・核燃料・放射性物質の輸送・運搬事業に関わる企業

・非破壊検査・材料分析事業に関わる企業

・放射線医学に関わる研究・医療期間

また、取得した知識・技術により、「計測制御」、「IT関連企業」等の電気電子工学系や機械工学系企業への就職も可能であり、広い分野にわたっての就職活動が可能です。

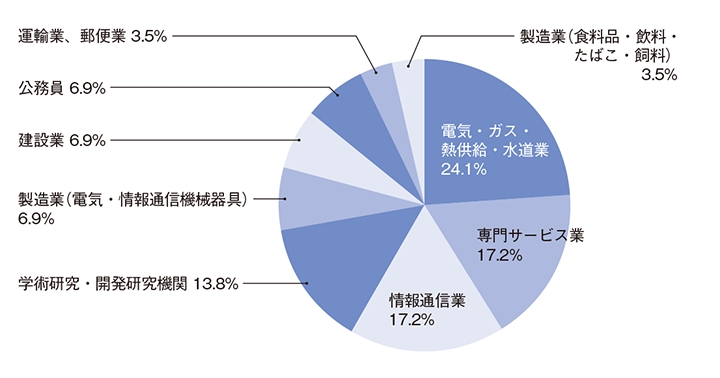

原子力安全工学科および共同原子力専攻

業種別就職状況 2020年度

- 電気・ガス・熱供給・水道業

- 東京電力ホールディングス/中部電力/日本原子力発電/東電設計

- 製造業(電気機械器具)

- 日立製作所/東芝エネルギーシステムズ

- 情報通信業

- NESI

- 専門サービス業

- 日本原子力防護システム/原電エンジニアリング/MHI NSエンジニアリング

- 建設業

- 東芝プラントシステム/東京エネシス

- その他

- 日本原子力研究開発機構/原子力規制庁/原子力安全推進協会/原燃輸送/日本たばこ産業

大学院進学

大学の学部を卒業した後、さらに高度な知識や技術の修得や研究をめざすところが大学院です。本大学はエネルギー量子工学専攻など7専攻を有する大学院工学研究科を設置しています。学部の成績が上位の者は、修士課程(博士前期課程)への推薦入学が可能です。授業料の減免などの奨学金制度も充実しています。本学のエネルギー量子工学専攻の修了者は原子力・放射線の関連分野でこれまで社会的に高い評価を受けています。

取得できる資格

-

●

中学校教諭一種免許状(理科)

-

●

高等学校教諭一種免許状(理科)

-

●

中学校教諭一種免許状(技術)

-

●

高等学校教諭一種免許状(工業)

-

★

技術士(原子力・放射線部門)

-

★

原子炉主任技術者

-

★

放射線取扱主任者

-

★

エックス線作業主任者

-

★

核燃料取扱主任者

-

◎

卒業生全員が得られる資格

-

◆

卒業生全員が受験資格を得られる資格(2年間の実務期間が必要)

-

◆

卒業生全員が受験資格を得られる資格

-

●

所定の単位を修得すると得られる資格(実務・研修・講習を含む)

-

◆

所定の単位を修得すると受験資格が得られる資格

-

▲

資格取得の際、試験科目の免除など、必要な条件の一部が免除となる資格

-

★

任用資格として所定の単位を修得すると得られる資格

-

★

めざせる資格

研究室

原子力システム研究室

革新的な原子炉概念・核エネルギー応用の追求持続可能な社会を支える革新的原子力概念について研究を行っています。革新炉としては、高速増殖炉、固有安全炉、トリウム炉、溶融塩炉、濃縮・再処理が不要なCANDLE炉などを対象。核エネルギーの応用としては、がん治療用の放射性核種生成、宇宙用の原子力電池、小型原子炉電源、ロケット推進用原子力エンジン、さらには原子力発電の経済性や核燃料デブリの回収技術等について、企業や研究機関との共同研究を通じて、独創的な研究を推進しています。

- 原子力安全工学科

- 高木 直行 教授

- KEYWORD

- エネルギーと環境 放射線利用 応用物理 安全・防災 原子力

- LINK

- ・準備中

原子力安全工学研究室

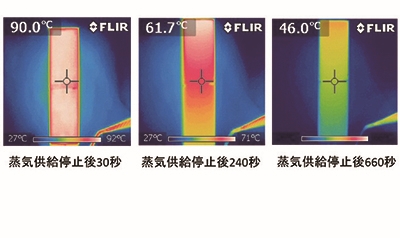

原子力で現れる重要な熱流動現象の実験的解明原子力プラントが一層安全なものとなるよう、関連する基礎研究を推進するとともに、それらを踏まえて発電システムの安全性を評価するための方法論を追及します。原子力プラントで現れる全ての熱流動現象を平易に説明できることを目標として、技術的に重要であるにもかかわらず未解明な研究テーマに積極的に取り組んでいます。高圧の気液二相流実験は、その代表的な研究テーマです。

- 原子力安全工学科

- 鈴木 徹 教授

- KEYWORD

- エネルギーと環境 熱機関・熱工学・熱伝導 流体 原子力

- LINK

- ・準備中

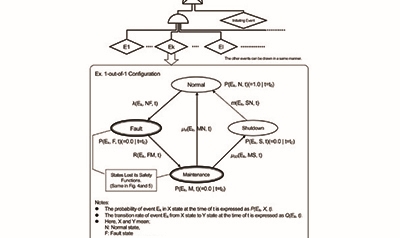

原子力リスク評価研究室

原子力施設事故時のリスク評価に関する特化した研究室原子力施設の事故時の評価・分析や確率論的リスク評価(PRA)手法開発に関する研究を行っています。日本の大学・大学院には殆ど例が無い、原子力関連施設のリスクに特化した研究室です。本研究室の主な研究テーマは、原子力施設のシビアアクシデントのシミュレーション、熱/核特性の解明、様々な内的・外的要因に対するPRA手法の開発・高度化を行っています。また、テロ対策やリスクコミュニケーションといった決定論的なリスクに関する研究もカバーしています。

- 原子力安全工学科

- 牟田 仁 准教授

- KEYWORD

- エネルギーと環境 機械システム 安全・防災 原子力

- LINK

- ・準備中

原子力構造健全性評価研究室

原子力発電施設の機器・配管系を対象に、地震時の損傷挙動の把握や合理的な耐震性評価の実現を目指す原子力発電施設の機器・配管系を主な対象とし、実験による実現象の把握を中心に、地震荷重下の終局挙動の調査、高経年配管系の耐震性評価に関する研究、詳細弾塑性解析による評価を実施しています。また、それらの結果に基づき、現在の耐震設計の高度化を目指した研究も行っています。

- 原子力安全工学科

- 中村 いずみ 教授

- KEYWORD

- 機械設計 安全・防災 原子力 シミュレーション

- LINK

- ・準備中

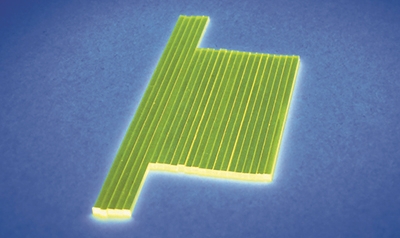

放射線応用工学研究室

放射線を利用し廃棄物処理の最適化を目指す原子力をエネルギー源として用いる以上、その使用済み燃料の処理は、後世に負の遺産を残さないために避けて通れない課題です。当研究室では福島第一原子力発電所事故により生じた損傷燃料の安定化や、放射性廃棄物を長期に亘り閉じ込めることの可能な最適なガラス組成を探すために、X線を用いて物質の内部構造を知り、その知見をプロセスの最適化に繋げるような研究を展開しています。本学原子力研究所と国内外の共同利用施設を併用して研究を進めています。

- 原子力安全工学科

- 松浦 治明 准教授

- KEYWORD

- 分析・計測・制御 エネルギーと環境 材料・素材開発 放射線利用 原子力 化学

- LINK

- ・準備中

放射線計測研究室

ミクロな世界の情報をマクロへ取り出す放射線計測放射線計測研究室では、放射線の発生や放射線の可視化を通じ、ミクロな世界からマクロな世界までの様々な情報を入手する研究を行っています。加速器用イオン源の開発から放射線イメージング装置の開発まで、周辺機器開発から応用システムまで幅広く研究開発を実施しています。

- 原子力安全工学科

- 河原林 順 教授/羽倉 尚人 准教授

- KEYWORD

- 分析・計測・制御 環境 放射線利用 信号処理(アナログ/ディジタル) 原子力 画像工学

- LINK

- ・準備中

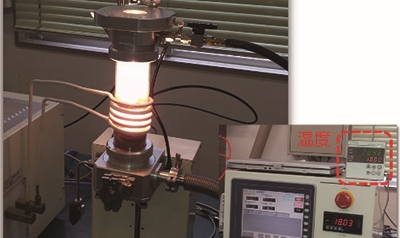

原子炉廃止措置工学研究室

核分裂生成物を追いかけ、科学的ロマンを見出す原子炉の廃止措置を進める場合、特に福島第一原子力発電所においては、核分裂生成物(FP)の取扱いが重要となります。当研究室では、FPの挙動に対して注目しています。すなわち、燃料の中に「錬金術的に、神秘的に」発生する元素の(移動、析出等の)挙動を追求していきます。アプローチ方法としては、燃料、廃棄物を模擬した基礎的な実験、熱力学的な平衡計算、動力学的な反応速度論の検討等を行うことで、燃料、廃棄物等におけるFPの挙動を探求します。

- 原子力安全工学科

- 佐藤 勇 教授

- KEYWORD

- 熱機関・熱工学・熱伝導 材料・素材開発 放射線利用 安全・防災 原子力

- LINK

- ・準備中

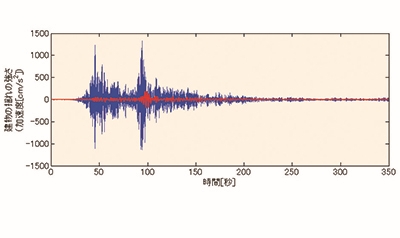

原子力耐震・構造工学研究室

地震による被害をなくすために!2011年東北地方太平洋沖地震のような大きな揺れであっても原子力発電所に被害を起こさせないために、地震による構造物(機器・配管、建屋、土木構造物等)の揺れの計算や、構造物が壊れるメカニズムの研究を行っています。また、大きな揺れでも被害を生じさせない構造物にするために、既にある構造物を補強する方法の検討や、その効果を効率的に計算する方法を研究しています。

- 原子力安全工学科

- 大鳥 靖樹 教授

- KEYWORD

- 材料・強度評価 安全・防災 原子力 シミュレーション 構造構法 マネジメント

- LINK

- ・準備中