建築・都市・環境

建築学の3つの要素に関連する学問を、紹介している。設計のほかにも、計画、構造、材料、設備、環境、施工など幅広い分野を学ぶ。室内設備から都市計画まで研究領域は広い。

建築学の3つの要素に関連する学問を、紹介している。設計のほかにも、計画、構造、材料、設備、環境、施工など幅広い分野を学ぶ。室内設備から都市計画まで研究領域は広い。

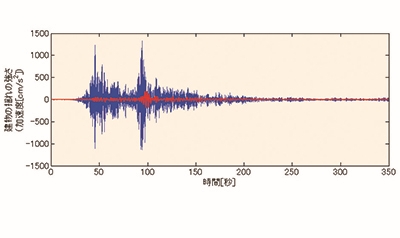

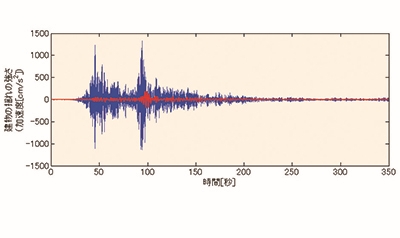

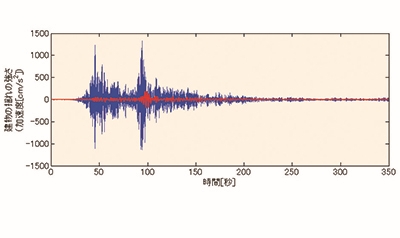

地震による被害をなくすために!2011年東北地方太平洋沖地震のような大きな揺れであっても原子力発電所に被害を起こさせないために、地震による構造物(機器・配管、建屋、土木構造物等)の揺れの計算や、構造物が壊れるメカニズムの研究を行っています。また、大きな揺れでも被害を生じさせない構造物にするために、既にある構造物を補強する方法の検討や、その効果を効率的に計算する方法を研究しています。

地震による被害をなくすために!2011年東北地方太平洋沖地震のような大きな揺れであっても原子力発電所に被害を起こさせないために、地震による構造物(機器・配管、建屋、土木構造物等)の揺れの計算や、構造物が壊れるメカニズムの研究を行っています。また、大きな揺れでも被害を生じさせない構造物にするために、既にある構造物を補強する方法の検討や、その効果を効率的に計算する方法を研究しています。

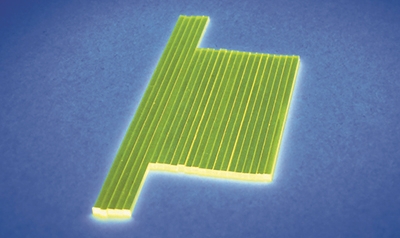

リニアモーターカーを支える様々な技術の高度化リニアモーターカーに使われている中核技術、特にリニアモータ・リニアアクチュエータ、各種磁気浮上・磁気支持システム、超電導応用機器などの研究を行っています。さらに、モータの概念を大きく変える意欲的な提案として、環境・資源問題に配慮したオールアルミモータの研究も行っています。次世代につながる、新しい電磁駆動システムを提案することが、研究グループとしての大きな目標です。学生の自由な発想を、教員の指導を受けながら現実味のあるモノに発展させていくことが、この分野の研究の醍醐味でもあります。

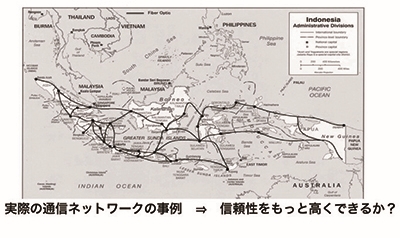

信頼できる通信ネットワークの実現法やセキュリティ対策を研究します通信ネットワークの信頼性の研究とは、予備ルートや予備機の設置など、導入する信頼性対策の効果とコストの間で適切なバランスをとる方法論を確立することです。鍵となるのは、信頼性を一定の尺度で数値化することです。数値で表すことができれば、各信頼性対策の優劣が明確に分かるからです。また、セキュリティの問題にも取り組み、新暗号方式の研究なども行います。

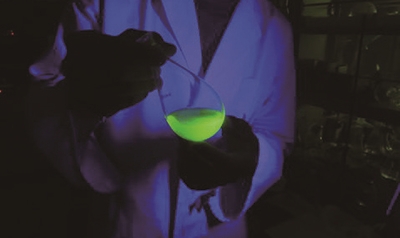

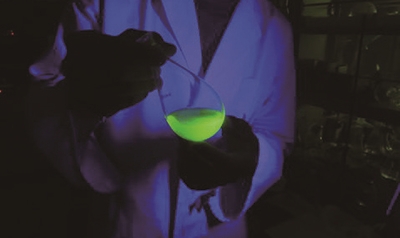

有機合成を基盤として環境に優しい材料の開発を目指す有機合成を基盤として環境に優しい材料の開発を目指して研究を行っています。さらに私達は、材料の物性や機能を追求するだけではなく、人体や生態系に安全で、環境負荷の低減を考慮した省エネルギー的な材料の合成法の確立を目標に日々研究に取り組んでいます。

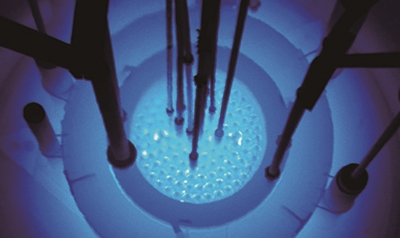

革新的な原子炉概念・核エネルギー応用の追求持続可能な社会を支える革新的原子力概念について研究を行っています。革新炉としては、高速増殖炉、固有安全炉、トリウム炉、溶融塩炉、濃縮・再処理が不要なCANDLE炉などを対象。核エネルギーの応用としては、がん治療用の放射性核種生成、宇宙用の原子力電池、小型原子炉電源、ロケット推進用原子力エンジン、さらには原子力発電の経済性や核燃料デブリの回収技術等について、企業や研究機関との共同研究を通じて、独創的な研究を推進しています。

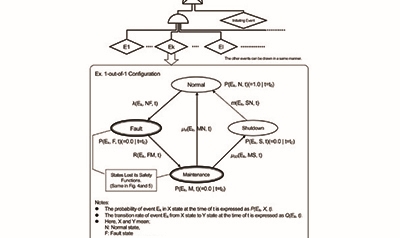

原子力施設事故時のリスク評価に関する特化した研究室原子力施設の事故時の評価・分析や確率論的リスク評価(PRA)手法開発に関する研究を行っています。日本の大学・大学院には殆ど例が無い、原子力関連施設のリスクに特化した研究室です。本研究室の主な研究テーマは、原子力施設のシビアアクシデントのシミュレーション、熱/核特性の解明、様々な内的・外的要因に対するPRA手法の開発・高度化を行っています。また、テロ対策やリスクコミュニケーションといった決定論的なリスクに関する研究もカバーしています。

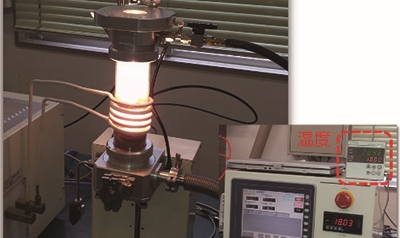

原子力発電施設の機器・配管系を対象に、地震時の損傷挙動の把握や合理的な耐震性評価の実現を目指す原子力発電施設の機器・配管系を主な対象とし、実験による実現象の把握を中心に、地震荷重下の終局挙動の調査、高経年配管系の耐震性評価に関する研究、詳細弾塑性解析による評価を実施しています。また、それらの結果に基づき、現在の耐震設計の高度化を目指した研究も行っています。

核分裂生成物を追いかけ、科学的ロマンを見出す原子炉の廃止措置を進める場合、特に福島第一原子力発電所においては、核分裂生成物(FP)の取扱いが重要となります。当研究室では、FPの挙動に対して注目しています。すなわち、燃料の中に「錬金術的に、神秘的に」発生する元素の(移動、析出等の)挙動を追求していきます。アプローチ方法としては、燃料、廃棄物を模擬した基礎的な実験、熱力学的な平衡計算、動力学的な反応速度論の検討等を行うことで、燃料、廃棄物等におけるFPの挙動を探求します。

地震による被害をなくすために!2011年東北地方太平洋沖地震のような大きな揺れであっても原子力発電所に被害を起こさせないために、地震による構造物(機器・配管、建屋、土木構造物等)の揺れの計算や、構造物が壊れるメカニズムの研究を行っています。また、大きな揺れでも被害を生じさせない構造物にするために、既にある構造物を補強する方法の検討や、その効果を効率的に計算する方法を研究しています。

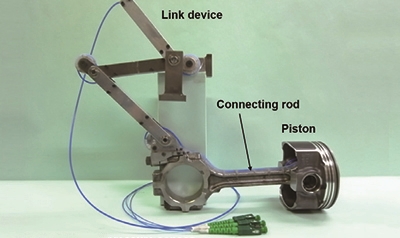

持続可能な社会の実現を目指したゼロエミッションパワーソースの研究2050年を見据えた日本のグリーン成長プログラムに呼応したゼロエミッション(ZEM)エンジンに向けて、カーボンフリーの革新的水素燃焼システムや、熱や摩擦によるエネルギーの損失低減の研究を行っています。水素研究は、次世代高効率&ZEMエンジンの要素研究を進めています。また、損失低減の研究では、薄膜センサ等の独自手法で研究を行い、国内外との産学共同研究を数多く手掛けています。

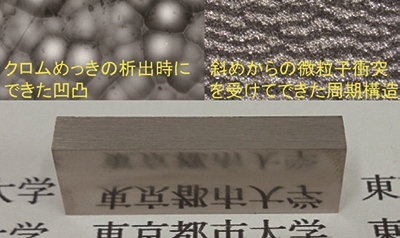

材料の性能を決める重要なポイント、それは表面である金属やセラミックス材料の表面を物理的・化学的に加工処理することにより、その性質を向上させたり、新たな機能を加える研究を行っています。そのアプローチは「金属皮膜をめっきする」、「工具で削る・磨く」、「微粒子をぶつける」などと多岐にわたります。目指す表面も、目的に応じて超平滑であったりナノスケールの微細構造を有していたりとさまざまです。また、リサイクリングなど環境保全の研究にも重点をおいています。

有機合成を基盤として環境に優しい材料の開発を目指す有機合成を基盤として環境に優しい材料の開発を目指して研究を行っています。さらに私達は、材料の物性や機能を追求するだけではなく、人体や生態系に安全で、環境負荷の低減を考慮した省エネルギー的な材料の合成法の確立を目標に日々研究に取り組んでいます。

ミクロな世界の情報をマクロへ取り出す放射線計測放射線計測研究室では、放射線の発生や放射線の可視化を通じ、ミクロな世界からマクロな世界までの様々な情報を入手する研究を行っています。加速器用イオン源の開発から放射線イメージング装置の開発まで、周辺機器開発から応用システムまで幅広く研究開発を実施しています。