自然科学

自然界の現象を観察し、真理を探る学問を紹介している。物質の構造や性質などを実験を通して研究していく。実験結果を応用して、実用化する分野もある。

自然界の現象を観察し、真理を探る学問を紹介している。物質の構造や性質などを実験を通して研究していく。実験結果を応用して、実用化する分野もある。

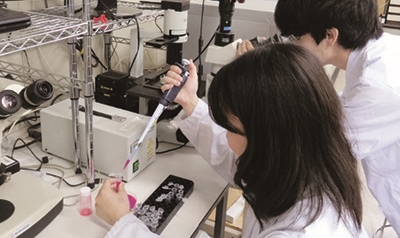

多様に分化した生物の本質に迫る生命の誕生以降、数多くの生物が繁栄・絶滅を繰り返すことによって現在の多様な生物種からなる生態系が形成されてきました。そこで本研究室では、菌類から動植物までの多種多様な生物の不思議を解明することを目標とし、野外調査、生物学的試験、遺伝子実験などの方法を駆使し、大学周辺のみならず国内の様々な地域を舞台に研究を行っています。

多様に分化した生物の本質に迫る生命の誕生以降、数多くの生物が繁栄・絶滅を繰り返すことによって現在の多様な生物種からなる生態系が形成されてきました。そこで本研究室では、菌類から動植物までの多種多様な生物の不思議を解明することを目標とし、野外調査、生物学的試験、遺伝子実験などの方法を駆使し、大学周辺のみならず国内の様々な地域を舞台に研究を行っています。

生命進化の謎を化石から解き明かす生物は約40億年の歴史の中で姿を変えながら、地球とともに現在の生態系を作り上げてきました。私たち古生物学研究室は、地層に残された生命の痕跡である化石を発掘し、分析し、現在の生物と比較することで、過去にどのような生物がいたのか、どのような生活をしていたのか、進化と地球環境の変化にはどのような関係があるのか、といった謎に取り組んでいます。

惑星・地球のおいたちを地層や岩石・鉱物から読みとる生命を育んだ惑星・地球の、大気・海洋・地殻の生い立ちを明らかにしていこうとしています。大陸の分裂・移動・衝突の様子や、現在の地球の生命圏を支える酸素の多い大気、海洋、地殻がどのようにつくられ、維持されてきたかを各地のフィールド調査から探ります。また偏光顕微鏡や機器分析を駆使して岩石に保存された情報を読みとります。各地の海岸砂や湧水の化学組成も研究対象としています。

生命進化の謎を化石から解き明かす生物は約40億年の歴史の中で姿を変えながら、地球とともに現在の生態系を作り上げてきました。私たち古生物学研究室は、地層に残された生命の痕跡である化石を発掘し、分析し、現在の生物と比較することで、過去にどのような生物がいたのか、どのような生活をしていたのか、進化と地球環境の変化にはどのような関係があるのか、といった謎に取り組んでいます。

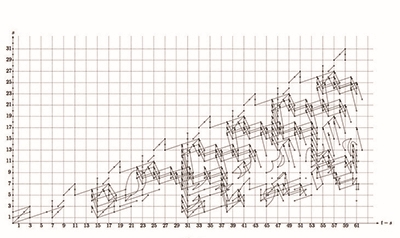

宇宙線の観測的研究宇宙線とは、宇宙から降り注いでくる放射線のことです。宇宙線の発見からすでに100年以上が経過していますが、その発生源や発生機構は未だにわかっていません。本研究室では、宇宙線が大気に入射した際に生じる空気シャワー現象(多数の2次粒子が大気中に発生する現象)を観測することによって、宇宙線の謎を解明する研究を行っています。

宇宙望遠鏡を用いた赤外線観測天文学本研究室では、主に近赤外線波長域における観測天文学の研究を進めています。特に宇宙望遠鏡を用いた天文観測を主に進めており、宇宙望遠鏡の開発にも関わっています。関連する主な宇宙ミッションは、NASAの観測ロケットプログラムCIBER-2、JAXAの小惑星探査機「はやぶさ2」、木星圏の小型赤外線望遠鏡計画EXZIT、ガンマ線バースト観測衛星計画HiZ-GUNDAMなどです。

植物の生き方から学ぶ植物がもつ化学物質は人類が誕生した時から、薬、香料、色素などに使われてきました。植物はなぜ特有な化学物質を作り出すのでしょうか?本研究室では化学物質を調べることで、植物のしたたかな生存戦略や環境との巧みな相互作用など、植物が繁栄してきた不思議を解明します。また、応用として生物のもつ化学物質を利用した医薬品、抗菌剤、除草剤などを提案します。

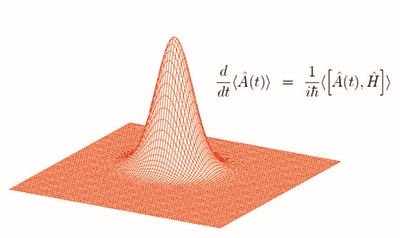

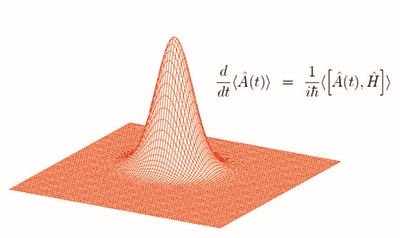

ミクロからマクロまで、多彩な現象を理論的に解明素粒子・原子・分子といったミクロな世界から地球・星・宇宙といったマクロな世界まで、自然界は不思議な現象であふれています。そうした多彩な現象のからくりを、物理学の視点から、理論計算や計算機シミュレーションにより解明します。

量子幾何学と宇宙高校までに円、楕円、放物線、双曲線などを習いますが、曲がった図形は他にもたくさんあり、微分積分を応用するとすべてを統一的に扱うことができます。20世紀のはじめにアインシュタインは、微分積分を応用した幾何学を用いて重力の新しい理論をつくりました。21世紀に入って、精密な観測の結果、宇宙の謎はますます深まりました。謎に挑戦するために、量子力学と融合した新しい幾何学を創ります。

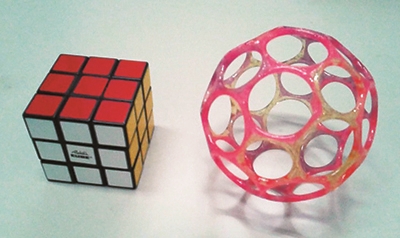

空間や図形の大域的性質を明らかにしますオイラーの多面体定理は(頂点の数)―(辺の数)+(面の数)=2が成り立つという主張でした。このように、見た目の形状が異なるにも関わらず同じ値が出る背後には、空間の連続変形による同一視の概念が隠れています。このような観点から建設された幾何学はトポロジー(位相幾何学)と呼ばれ、20世紀に数学の一大領域へと発展しました。本研究室では、代数の理論を駆使してトポロジーの未解決問題に取り組んでいます。

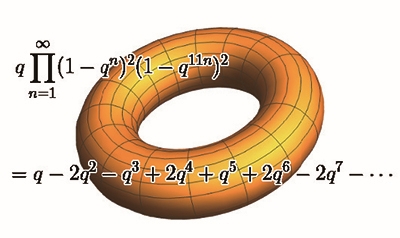

図形や関数の不思議を、素数を使って明らかにします整数は我々が子供の頃から親しんできた、人類にとって最も身近な数の体系ですが、同時に最も謎の多い神秘的な体系でもあります。整数係数の方程式で定義された図形には多くの不思議な性質があり、例えば整数係数のドーナツは、保型形式と呼ばれる「ドーナツの遺伝子のようなもの」を見ると深い性質がよく分かることが知られています。本研究室では、整数係数の図形や保型形式のような不思議な関数の性質を、素数を用いて明らかにする研究を行っています。

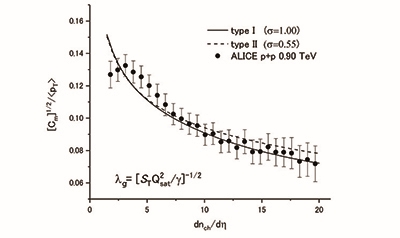

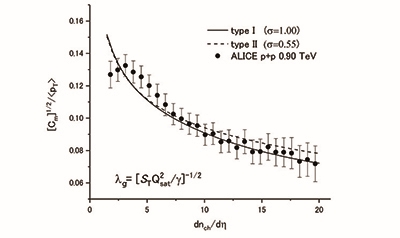

素粒子・原子核理論を機軸とした理論物理学の研究陽子や原子核を光速近くまで加速させて衝突させると、原子核を構成する陽子や中性子が溶けだして、クォークやグルオンと呼ばれる素粒子があたかも「液体」の様に振る舞う状態になると考えられています。この状態は、宇宙開闢の極初期(ビックバン後10万分の1秒後)に存在していた物質を再現すると考えられてます。研究室では、理論物理学の手法を使って実験データを詳細に解析し、素粒子の「液体」の理論の構築や未知の現象の痕跡が含まれてないか探してます。

重イオンビーム加速器施設での世界最先端の実験理化学研究所や放射線医学総合研究所などの重イオンビーム加速器施設で国内・国外の大学や研究機関と共同実験を行います。原子核同士を衝突させることで自然界に存在しない不安定な原子核を生成します。そして、不安定核ビームやそこから放出されるベータ線やガンマ線を観測することで、不安定原子核の性質を調べます。自分自身で検出器を製作したり、データ解析プログラムを開発したりすることで、世界最先端の研究に携われます。

ソフトマテリアル、その可能性を探る食品・化粧品から洋服、果ては自動車や飛行機に至るまで、ソフトマテリアル(柔らかい材料)は色々な所で活躍しています。このようなソフトマテリアル、比較的長くて大きな分子からできているため、特徴的な中間構造や階層構造を持ち、複雑な性質を示します。本研究室では、チョコレートやゼラチン・デンプンといった食品から高分子材料まで、ソフトマテリアルについて、分子の結合状態や構造の変化に着目して、その性質の可能性を探っています。

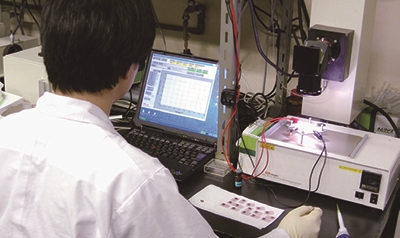

分析機器やコンピューターによる化学の研究分析化学や計算化学の手法により、身のまわりのさまざまな物質を分子・原子の視点で研究し、化学、生物学、薬学、食品科学、電子工学、環境保全などに役立てます。研究には、超臨界二酸化炭素抽出、ガスクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィー、質量分析法、電子顕微鏡などの分析手法、量子化学計算、分子動力学計算などの計算手法を使います。

宇宙線の観測的研究宇宙線とは、宇宙から降り注いでくる放射線のことです。宇宙線の発見からすでに100年以上が経過していますが、その発生源や発生機構は未だにわかっていません。本研究室では、宇宙線が大気に入射した際に生じる空気シャワー現象(多数の2次粒子が大気中に発生する現象)を観測することによって、宇宙線の謎を解明する研究を行っています。

宇宙望遠鏡を用いた赤外線観測天文学本研究室では、主に近赤外線波長域における観測天文学の研究を進めています。特に宇宙望遠鏡を用いた天文観測を主に進めており、宇宙望遠鏡の開発にも関わっています。関連する主な宇宙ミッションは、NASAの観測ロケットプログラムCIBER-2、JAXAの小惑星探査機「はやぶさ2」、木星圏の小型赤外線望遠鏡計画EXZIT、ガンマ線バースト観測衛星計画HiZ-GUNDAMなどです。

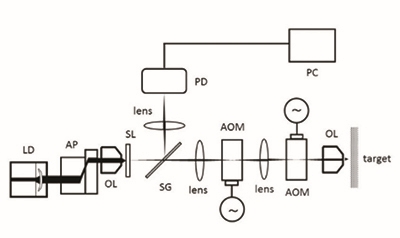

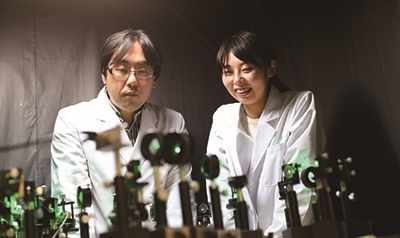

オリジナル装置の応用研究と水分子ダイナミクス解明地球上で最も豊富な分子の一つである水は様々な物質中に存在し、その物質の物性や機能性は水─溶質間の分子間相互作用によって形成された分子集団(液体構造)によって決定されます。本研究室では、オリジナルの広帯域誘電分光法、自己光混合レーザ計測法を用いて、様々な物質中に形成された液体構造の解明を目指しています。

ミクロからマクロまで、多彩な現象を理論的に解明素粒子・原子・分子といったミクロな世界から地球・星・宇宙といったマクロな世界まで、自然界は不思議な現象であふれています。そうした多彩な現象のからくりを、物理学の視点から、理論計算や計算機シミュレーションにより解明します。

素粒子・原子核理論を機軸とした理論物理学の研究陽子や原子核を光速近くまで加速させて衝突させると、原子核を構成する陽子や中性子が溶けだして、クォークやグルオンと呼ばれる素粒子があたかも「液体」の様に振る舞う状態になると考えられています。この状態は、宇宙開闢の極初期(ビックバン後10万分の1秒後)に存在していた物質を再現すると考えられてます。研究室では、理論物理学の手法を使って実験データを詳細に解析し、素粒子の「液体」の理論の構築や未知の現象の痕跡が含まれてないか探してます。

重イオンビーム加速器施設での世界最先端の実験理化学研究所や放射線医学総合研究所などの重イオンビーム加速器施設で国内・国外の大学や研究機関と共同実験を行います。原子核同士を衝突させることで自然界に存在しない不安定な原子核を生成します。そして、不安定核ビームやそこから放出されるベータ線やガンマ線を観測することで、不安定原子核の性質を調べます。自分自身で検出器を製作したり、データ解析プログラムを開発したりすることで、世界最先端の研究に携われます。

物理学の学びを豊かにする幼少からの経験で私たちは自然観を作りますが、そこには学問的な誤りが含まれています。自然科学は人類の誤解・偏見を克服してきた成果ですが、学校で学んでも単なる知識に留まっていることがよくあります。様々な現象の奥にある共通の仕組みを解明する物理学ではその傾向が強いです。自然現象の捉え方や学習観に関する学生の実態調査から、物理学的世界観という人類の文化を誰にも正しく豊かに受け継いでもらえる物理学の教育方法を研究しています。

生物の不思議をものつくりに活かす化学と工学私たち人間をはじめとする多くの生物は、様々な化合物(バイオ分子)が集まってかたちづくられ、多彩な機能を発揮しています。本研究室では、タンパク質、糖質、脂質をはじめとするバイオ分子のユニークな特性を素材開発やものつくりに活かすための研究を行っています。化学やバイオテクノロジーの原理を駆使してバイオ分子の機能を高め、「資源の有効利用」「省エネルギー」「低環境負荷(地球にやさしい)」を実現する機能材料や物質生産技術を開発しています。

物質の界面制御を利用した機能性材料の調製法を研究両親媒性分子などが形成するさまざまな組織体を利用した機能性材料の調製法について研究しています。これらの分子組織体は構成分子が整然とした配列した秩序構造をもっていることから、吸着や反応のマトリックスに応用することでエネルギーナノ材料の高機能化が期待できます。また、これらの材料を光触媒や新しいタイプの太陽電池に応用する研究にも取り組んでいます。

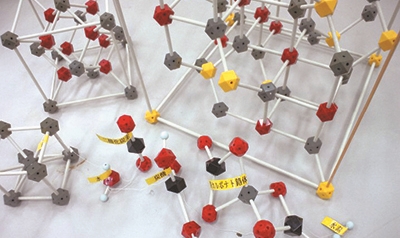

物質のなりたちを観察しエネルギーと資源の活用を進める無機化合物を中心に、物質のなりたちと環境による変化、化学反応のしくみ、新しい物質の生成などをいろいろな工夫をして観察することで、物質の活用法を見出したりエネルギーを取り出したりする研究をしています。具体的には、スクラップ鉄からクリーンエネルギー水素をつくる、粘土鉱物のイオン交換反応で環境汚染金属を回収する、産業廃棄物の性質を調べ化学的処理により機能性材料に作り変えるなどの研究をしています。また新しい発想のX線分析法の開発も行っています。

高分子をはじめとするソフトマターの物理化学本研究室では、高分子、ゲル、コロイド、液晶、界面活性剤など、ソフトマターと呼ばれる物質群について、分子が構成する階層構造やその運動状態を調べることにより、これらの物質群が示すさまざまな性質の起源を解明しようと日夜研究しています。

放射線を利用し廃棄物処理の最適化を目指す原子力をエネルギー源として用いる以上、その使用済み燃料の処理は、後世に負の遺産を残さないために避けて通れない課題です。当研究室では福島第一原子力発電所事故により生じた損傷燃料の安定化や、放射性廃棄物を長期に亘り閉じ込めることの可能な最適なガラス組成を探すために、X線を用いて物質の内部構造を知り、その知見をプロセスの最適化に繋げるような研究を展開しています。本学原子力研究所と国内外の共同利用施設を併用して研究を進めています。

分析機器やコンピューターによる化学の研究分析化学や計算化学の手法により、身のまわりのさまざまな物質を分子・原子の視点で研究し、化学、生物学、薬学、食品科学、電子工学、環境保全などに役立てます。研究には、超臨界二酸化炭素抽出、ガスクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィー、質量分析法、電子顕微鏡などの分析手法、量子化学計算、分子動力学計算などの計算手法を使います。

植物の生き方から学ぶ植物がもつ化学物質は人類が誕生した時から、薬、香料、色素などに使われてきました。植物はなぜ特有な化学物質を作り出すのでしょうか?本研究室では化学物質を調べることで、植物のしたたかな生存戦略や環境との巧みな相互作用など、植物が繁栄してきた不思議を解明します。また、応用として生物のもつ化学物質を利用した医薬品、抗菌剤、除草剤などを提案します。

多様に分化した生物の本質に迫る生命の誕生以降、数多くの生物が繁栄・絶滅を繰り返すことによって現在の多様な生物種からなる生態系が形成されてきました。そこで本研究室では、菌類から動植物までの多種多様な生物の不思議を解明することを目標とし、野外調査、生物学的試験、遺伝子実験などの方法を駆使し、大学周辺のみならず国内の様々な地域を舞台に研究を行っています。

生命進化の謎を化石から解き明かす生物は約40億年の歴史の中で姿を変えながら、地球とともに現在の生態系を作り上げてきました。私たち古生物学研究室は、地層に残された生命の痕跡である化石を発掘し、分析し、現在の生物と比較することで、過去にどのような生物がいたのか、どのような生活をしていたのか、進化と地球環境の変化にはどのような関係があるのか、といった謎に取り組んでいます。

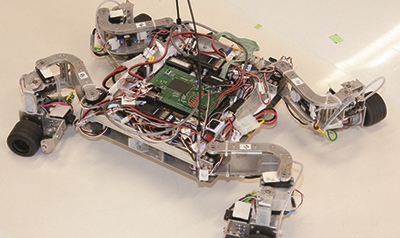

車やドローンの自動運転の最先端制御技術の研究自動車の衝突防止や車線追従、航空機のオートパイロットなど、今日のテクノロジーは制御工学によって大きく発展しました。本研究室では移動ロボットや無人航空機を対象として、未来の動きの予測に基づく制御や複数の機体の協調制御など新しい手法を開発しています。また、制御性能を高めるため、実際に移動ロボットを設計・開発し、理論の検証と改善に役立てています。このように本研究室では、ソフトとハードの両面から制御技術の限界にチャレンジしています。

惑星・地球のおいたちを地層や岩石・鉱物から読みとる生命を育んだ惑星・地球の、大気・海洋・地殻の生い立ちを明らかにしていこうとしています。大陸の分裂・移動・衝突の様子や、現在の地球の生命圏を支える酸素の多い大気、海洋、地殻がどのようにつくられ、維持されてきたかを各地のフィールド調査から探ります。また偏光顕微鏡や機器分析を駆使して岩石に保存された情報を読みとります。各地の海岸砂や湧水の化学組成も研究対象としています。

多様に分化した生物の本質に迫る生命の誕生以降、数多くの生物が繁栄・絶滅を繰り返すことによって現在の多様な生物種からなる生態系が形成されてきました。そこで本研究室では、菌類から動植物までの多種多様な生物の不思議を解明することを目標とし、野外調査、生物学的試験、遺伝子実験などの方法を駆使し、大学周辺のみならず国内の様々な地域を舞台に研究を行っています。